偽造通貨対策研究所は筆跡鑑定、印影鑑定、通貨鑑定、証書鑑定等の文書鑑定の専門企業です。

TEL. 03-3541-1982

〒104-0061 東京都中央区銀座7-15-8銀座堀ビル 4F

筆跡鑑定Handwriting analysis

筆跡鑑定

偽造通貨対策研究所の遠藤です。

偽造通貨対策研究所の遠藤です。

前述のとおり、このところ遺言書の筆跡鑑定や印影鑑定が急増しています。相続人間において遺言書の内容や筆跡に疑義が生じ、訴訟に発展するケースです。

ある相続人が、遺言書の筆跡に疑念を抱き、相続手続きに関する顧問弁護士に相談したところ、「故人の字によく似ているから偽造ではないし、そのようなことを考えるほうがおかしい」と言われ、そうかも知れないと一時は理解はしたものの、本人としてはどうしても納得がいかないと、筆跡鑑定の依頼を受けることがあります。遺留分侵害額請求権の時効は1年ですので、この点をテーマにする鑑定筆跡は、急ぎの案件となります。

弊所にて当該遺言書の字画解析を行った結果、外観的な特徴は似ているものの、画線の筆速や筆圧、止めや払い等の運筆が異なることから、別人筆跡との判断がなされ、遺言無効請求事件に発展するケースとなりました。

確かに外観的な特徴、つまり字画構成は似ていますが、筆圧や止め、払いなど字画形態としては別人筆跡と言わざるを得ない例です。遺言書の筆跡に疑義がある場合は、文書鑑定の専門家にご相談いただくことをおすすめします。なるべく速く・・・(2025.8.30追記)。

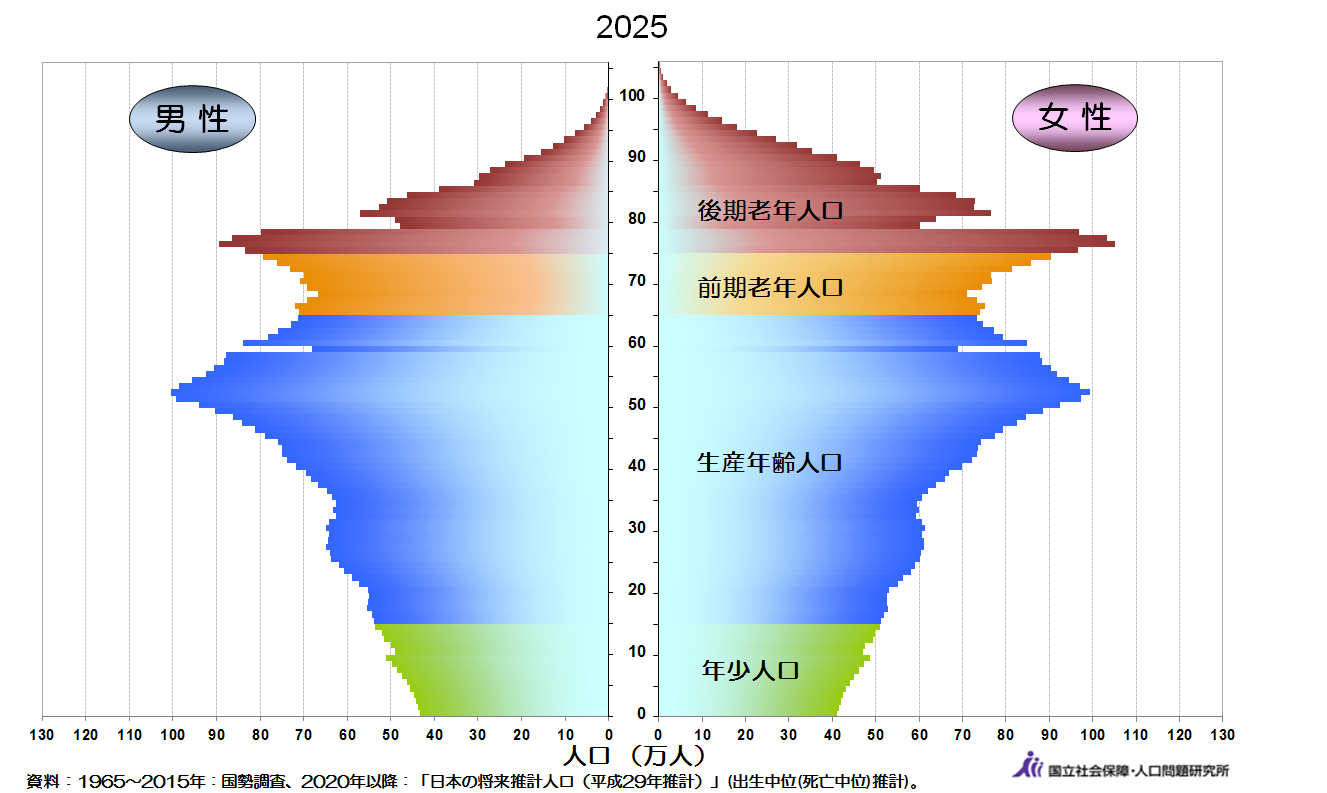

2025年となり、いわゆる団塊世代が全員後期高齢者の人口層に突入しました。これから遺言書や遺産分割協議書等の相続案件に関する筆跡鑑定が増えると思われます。google検索によると「団塊の世代とは、1947年から1949年(昭和22年から昭和24年)に生まれた世代を指します。第二次世界大戦後の第1次ベビーブーム期に生まれた世代で、人口構成の中で大きなかたまりを形成していることから「団塊」という名前が付けられました。」とあります。

弊所で取り扱う文書鑑定案件も遺言書に関するものが増えています。圧倒的と言ってもいいほどで、その割合は80%以上に上ります。遺言書の筆跡は往々にして健常時の筆跡ではなく加齢や健康状態が悪化し、筆跡個性がやや毀損した劣化筆跡で書かれている場合が多く見られます。

筆者の病状が悪化し、例えば病院のベットの上で書かれた署名は、身体機能が劣り、書字姿勢や緊張感も異なることから、似てはいるものの、他人の筆跡と見られる場合があります。その場合、遺言書の内容に不満がある相続人は、納得できず無効を主張し、紛糾して裁判に発展するケースも少なくありません。鑑定人としては、遺言書の作成は筆者が健常時に行うことをおすすめする次第です(2025.2.8追記)。 https://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2017projections/2025.png

高齢化社会を反映しての事象かも知れませんが、最近遺言書における筆跡鑑定で、筆者真筆で書かれてはいるものの、その内容が不自然であったり、一方に極めて不利(あるいは有利)な相続内容が書かれていることから、相続人間で係争に発展するケースが見受けられます。物性鑑定としては本人筆跡とならざるを得ず、このような場合は内容に問題があるため鑑定不能とせざるを得ませんでした。物性鑑定としての限界点と言えるわけですが、問題は解決しません。

高齢化社会を反映しての事象かも知れませんが、最近遺言書における筆跡鑑定で、筆者真筆で書かれてはいるものの、その内容が不自然であったり、一方に極めて不利(あるいは有利)な相続内容が書かれていることから、相続人間で係争に発展するケースが見受けられます。物性鑑定としては本人筆跡とならざるを得ず、このような場合は内容に問題があるため鑑定不能とせざるを得ませんでした。物性鑑定としての限界点と言えるわけですが、問題は解決しません。

ちなみに物性鑑定とは、書字運動の物理的な動作性質(力学的性質)や筆具におけるインクの性質(光学的性質、化学的性質)について統計学的手法により字画解析を行う鑑定手法です。残念ながら、物性鑑定では筆跡が真筆であれば、筆者の真意(心理状態)まで酌み取ることはできません。鑑定結果としては本人筆跡となってしまいます。近年医療技術及び医療サービスが向上し、寿命が延びた結果、認知能力がなくなっても運動能力(書字能力)が残る筆者が、近親者の指示や圧力で本意ではない内容を書かされる例が増えているのです。そこで、このような事案については、筆跡心理鑑定が必要になってまいります。

物性鑑定と筆跡心理鑑定の違いを演繹的論法で推論し、説明したいと思います。

物性鑑定では、

↓鑑定資料は、物性鑑定において筆者真筆であるか、否か。

↓鑑定資料は、筆者真筆である。

↓鑑定資料の内容は有効である。

これに対し、心理鑑定では、

↓鑑定資料は、物性鑑定において筆者真筆であるか、否か。

↓鑑定資料は、筆者真筆であるが、真意が反映されていない。

↓鑑定資料の内容は、無効である。

となり、得られる答えが逆転します。

筆跡心理鑑定の導入は今後増えてくると思われますが、非常に高度な文書鑑定となるため、筆者や関係者の筆跡に関する情報収集が必要です。また鑑定資料の状態によっては対応が難しい場合があります。何かお困りがありましたら、ご相談ください(2022.5.6追記)。

■キーワード検索

【鑑定人のホームページにご用心】

【難解な鑑定書にご注意を】

【筆跡鑑定の自動化】

【筆跡は立体構造】

【全字画3点運筆解析】

【肉筆画線の再現】

【本人内異同(個人内誤差)】

【方位交差極線】

【空中筆跡(筆脈)】

【精密鑑定】

【筆跡個性の喪失】

【改ざん痕跡の視覚化】

【赤外線検査】

【鑑定人は国家資格か】

【鑑定人の探し方】

【筆跡鑑定報道例】

【所見書】

【意見書】

【鑑定書】

【背景、今後の展望】

【実施要領と報酬規定】

在野の鑑定人として、文書鑑定を受任する際、どうしても避けられないのは鑑定資料がコピー資料である点です。これは依頼人が裁判における原告である場合が多く、何故なら問題となっている原本資料は、被告側が所有するケースが多いためです。当事者間のトラブルが、すでに係争となって裁判に発展しているような場合は、なおさら易々と敵に有利となる証拠資料を貸し出してはくれません。そこで、当事者どちらかの鑑定人は、ないものねだりはできないため、やむを得ずコピー資料を元に筆跡鑑定あるいは印影鑑定を行うことになるわけです。

一般的には、相手方代理人が原本資料をコピーし、そのコピー資料を当方代理人が受け取り、それをもとに鑑定人が筆跡鑑定を行うわけですが、ところが、最近相手方から提出されたコピー資料に問題が生じています。と言うのは、最近の市販コピー機は殆どがデジタルコピー機で、フェルトペンや毛筆文字に太い画線(塗抹部分)があると、その部分は編み目やスクリーンのようにデザイン化されて表現されます。これはトナーが必要以上に紙面に付着すると、次の乾燥工程で問題(重なる紙面に移行して汚れる)となるため、付着量を間引きするための技術的対策となっています。

以前は、殆どがアナログコピー機でしたので、このような問題は発生せず、文字画線の濃い薄いは、そのままトナーを増やすか減らすかでしかなく、それなりに真実が反映されていました。ちなみに、「アナログコピー機」、あるいは「アナログ複写機」でネット検索してみてください。リコー社、エプソン社等殆どのメーカーが「全て生産、販売を終了いたしました。」のようにホームページにメッセージを掲載しています。デジタルコピー機が全盛となった今日では、このデジタルコピー機が鑑定人泣かせとなっているのです(2022.3.20追記)。

最近、鑑定依頼が増えているのは、金融機関の預金払戻請求書に関する筆跡鑑定です。加齢やその他事情で預金名義人が金融機関に行くことができず、親族(後の相続人)が払戻請求に関する事務を代行するわけですが、中には預金名義人の意思ではなく、その親族が私的に払戻しを行い、やがて預金名義人が亡くなり、使途不明な払い出しが発覚して相続人間で係争に発展し、裁判となるケースです。

ご存じのとおり、法的には、被相続人の預貯金は死後凍結され、相続人による遺産分割協議が終了するまで払い出しができないことになっています。私的に払い戻しを行う親族は、専ら被相続人のお子さんや配偶者で、それなりに事情があるわけでしょうが、他の相続人が納得されず、裁判になり、筆跡鑑定を求められるわけです。鑑定人の立場としては、あくまで物性鑑定としての筆者識別を行うわけですが、なかには被相続人の筆跡を模倣した作為筆跡も見られ、悪意が感じられる場合も少なくありません。ひとにおける永遠のテーマでしょう(2021.8.20追記)。

最近、鑑定依頼のなかで多く見受けられるのは筆者不明の筆跡に関する案件です。殆どが怪文書や誹謗中傷文で、言わば犯人捜しの筆跡鑑定となります。つまり筆者識別をともなう筆跡鑑定が必要になるわけですが、鑑定資料と対照資料に必ずしも同じ文字が含まれているわけではありません。鑑定人泣かせの依頼となるケースで、難題であることは間違いわけですが、対処方法が全くないかと言えば、そうではありません。

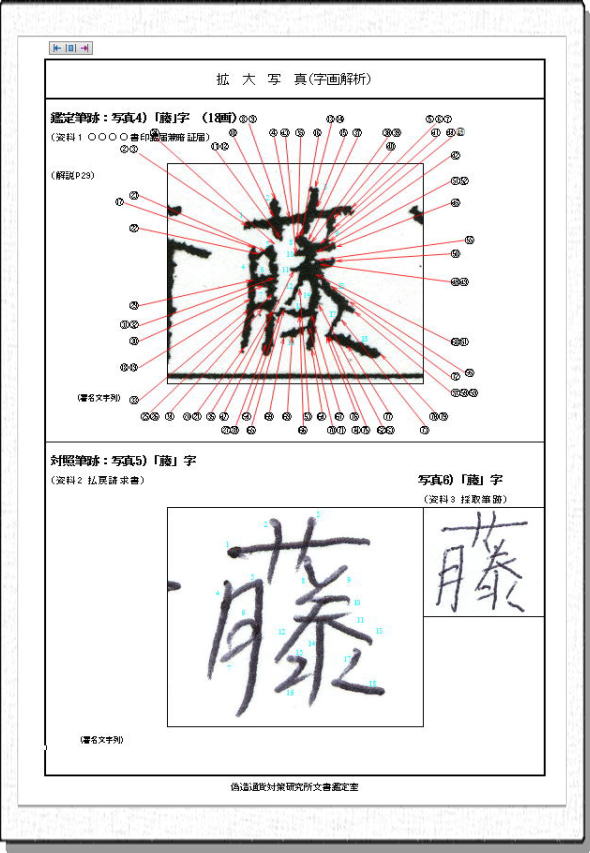

日本語あるいは漢字の利点と言うことになるかも知れませんが、鑑定筆跡と対照筆跡に共通する部首を探し、その部首について字画解析を行う方法があります。例えば私遠藤の「遠」字が鑑定筆跡であれば、部首「辶」(しんにょう)、「口」(くちへん)を、「藤」字であれば、部首「卄」(くさかんむり)や「氺」(したみず)を、言わば構成する共通パーツとして採用し、字画解析を行うわけです。情報量は限定されますが筆跡個性を抽出することができます。後は採用する文字数を増やし、鑑定精度を高めていくわけです(2021.7.10追記)。

一般に筆跡鑑定では疑問筆跡(鑑定筆跡)と、筆者が明かな筆跡(対照筆跡)について「同じ文字が、同じ筆具、同じ書字方向で書かれていること」が、前提条件つまりセオリーとなっています。大いなる傾向とは言えませんが、最近遺言書の筆跡鑑定を依頼され、気づいたことはこの対照資料が少なくなってきていることです。もちろん個々に様々な事情があると思われ、一概には言えませんが、世の中のデジタル化がすすみ、徐々に手書きで文字を書く機会が減っていると言えるかも知れません。

年賀状がいい例ですが、スマホのSNS機能で代用する方が急増しているようです。と言うことで、鑑定人は対照資料の収集に苦労しています。冒頭にお知らせしたセオリーは今や風化して久しいのですが、鑑定人としては同じ文字が得られない場合は、共通する部首・部位を寄せ集め解析数を増やすしかありません。と言うことで、特にシニア世代のかたにはなるべく肉筆の文書を残しておくことをおすすめします(2021.6.22追記遠藤智彦)。

しばらく多忙で、ホームページの更新ができませんでした。筆跡鑑定や印影鑑定のご依頼をいただく代理人におかれましては、コロナ禍で裁判スケジュールが伸びがちな上、3~4月は裁判所の人事異動で、書記官や裁判官が代わるため、さらにスケジュールが長引く傾向にあるようです。弁護士の多くは、成功報酬型で訴訟を受任しているように見受けられますが、裁判スケジュールが伸びれば、それだけ報酬の支払いも伸びることになり、法律事務所にも新型コロナの影響がでているものと察し申し上げる次第です。

ところで最近、弊所へのご相談は、半分以上が反論意見書の作成依頼となっています。またさらに、半分以上が、筆跡個性喪失の状態で書かれた遺言書の鑑定です。つまり別の鑑定人が作成した鑑定書に対する評価や、異論がある場合は反論の意見書を作成します。

遺言書では、加齢や健康状態が悪化した状態で書かれた筆跡は、文字画線に筆の震えあるいは蛇行が発生し、著しい悪筆になります。そのため、健常時のころの筆跡と較べても、筆跡個性の同一性を抽出することができず、さらに、字画形態が変わってしまうことから、別人格すなわち他人筆跡との主張が成立しやすくなるのです。

つまり、鑑定人としては、本人筆跡であるか、他人筆跡であるかは、見方を変えることで結論を違う方向に向けることも可能になってしまうのです。鑑定人の都合のいい方向とは、鑑定料金を得やすい方向ということになるのです。公平さを欠いた鑑定書は、当事者間の係争を必要以上に大きくしてしまう可能性が高く、遺言書の筆跡鑑定は、鑑定人としては中立、公平な視点で注意を集中してあたらなければならないのです(2021.2.28追記遠藤智彦)。

コロナ禍と筆跡鑑定事案の増加に因果関係があるかは不明ですが、11月以降、弊所への筆跡鑑定依頼が増え始めています。そのなかに鑑定費用のお問い合わせも含まれますが、コロナ禍で裁判スケジュールが遅延し、代理人(弁護士)の報酬も遅れがちと承っています。

そこで弊所でも、費用について柔軟に対応したいと考えています。この頁の最下段に弊所の報酬規定を掲載いたしましたので、ご参照ください。ご事情に合わせて応談させていただきます(2020.12.23追記遠藤智彦)。

google検索をされる方の8割は、スマホを利用されているそうです。私どものホームページは、なるべく豊富な情報を提供しようと、どの頁も文字数、画像数とも相当の大容量で掲載しています。

ところがスマホの場合、情報が縦長にスクロールするため、全情報をご覧いただくのに何度も頁めくりを行う必要があり、時間がかかっていました。そこで多くの文章をパソコンでご覧いただく前提で作成しました。

情報量が多すぎて、なかなか全部をご覧いただけない可能性が高いことがわかりました。そこで、各論文(記事)の見出しを冒頭に表示し、そこに頁内リンクを設定して、任意の論文に飛べるようにいたしました。頁遷移がかなり容易になりました。ご活用ください(2020.11.18追記遠藤智彦)。

【鑑定人のホームページにご用心】

本稿をご覧の皆様の多くは、いま契約書や遺言書等について、筆跡に関する疑義が生じ、鑑定をご検討されているものと推察いたします。筆跡鑑定や印影鑑定は、日常的にはそうそう発生するものではなく、鑑定人の知り合いがある方は滅多にいないと思います。

殆どのかたは、スマホやパソコンで、google検索を行うのではないでしょうか。例えば「筆跡鑑定」で検索すると、「○○○○鑑定研究所」のようなホームページが多数あらわれます。多くは検索上位を狙った広告ですが、各鑑定人のホームページは、それなりにベテランを思わせる記載が見られます。しかしながら、皆様、ぜひご注意ください。

中には、事実を曲げて(誤鑑定)つまり誤鑑定をの鑑定書や難解な専門用語を駆使し、どちらつかずの鑑定書(結果が鑑定不能)を作成する鑑定人も、散見されます。鑑定書を初めて見る依頼人は、「これで裁判に勝てる!」と、相当な鑑定料を支払うことでしょう。

しかしながら、裁判になれば、相手方にも鑑定人がつき、反論鑑定書や意見書が提出され、事実を曲げた怪しい鑑定書は、容易に覆されてしまいます。鑑定人は、訴訟代理人(弁護士)と違って、成功報酬を求めないのが一般的です。つまり勝ち負けにかかわらず、一定の報酬を得ることができるわけです。

相手方の鑑定人に、鑑定書(鑑定結果)を覆され、依頼人は敗訴します。つまり、ここで誤鑑定が発覚するわけです。いささか辛口の論調になって恐縮ですが、文書鑑定に不慣れな方がネット検索で鑑定人を探す場合は、複数の鑑定人から見積りをとることをおすすめします。代理人(弁護士)に相談されるのもいいでしょう。時間と費用をかけた結果が、失意の底に陥る結果となることは避けたいものです(2020.12.25修整追記)。

【難解な鑑定書にご注意を】

最近この鑑定書に疑義が生ずるケースが増えています。私どもに寄せられる鑑定依頼の半分は、鑑定書に関する反論意見書や鑑定書の作成依頼です。

内容を確認すると、例えば同一人の筆跡に生じた本人内異同(個人内誤差)をとらえて、他人が書いた筆跡であると結論する、偏った鑑定がなされています。誤鑑定であれば、当該鑑定人に修整してもえばいいわけですが、すでに裁判所に証拠として提出してしまうと、その修整はなかなか難しくなります。

在野の鑑定人に、文書鑑定を依頼される場合は、鑑定人の論文、経歴書、鑑定実績について情報収集し、方法科学的な物性鑑定を行う鑑定人であるかどうか、確認することをおすすめします。

さて、前置きが長くなって恐縮ですが、弊所法文書鑑定室では、嘱託鑑定として、筆者識別を伴う筆跡鑑定、その他文書に関する精密鑑定を行っています。本稿では、筆跡鑑定を検討されている皆さんに、事前の予備知識として、鑑定人がどのような見方で、筆跡鑑定すなわち筆者識別を行っているのか、鑑定書に書かれている専門用語、表現方法について、筆跡鑑定の現場感覚でご説明したいと考えています。そのため本稿は、出典を明らかにしたうえで、引用することも可能な公開論文といたします。

【筆跡鑑定の自動化】

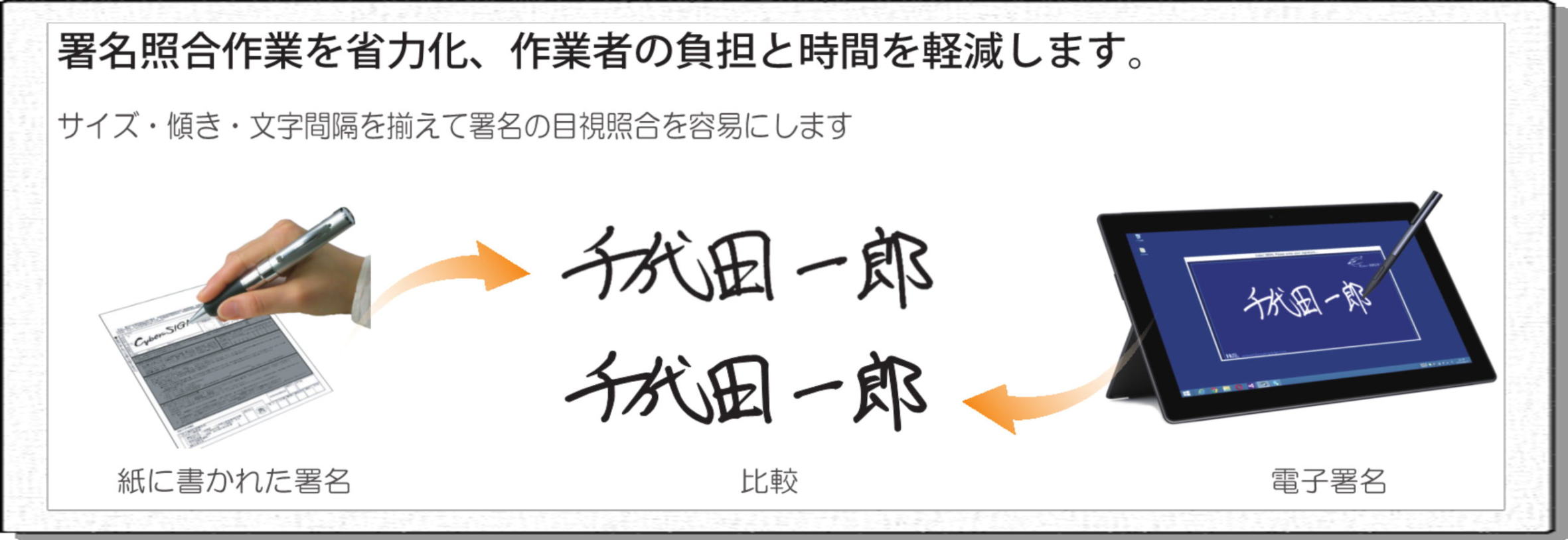

ところで、筆跡鑑定を自動化しようとする技術開発がすすんでいます。開発しているのは、東京都千代田区のウィツェル社で、写真は前回登録された筆跡と、今回新たに採取された筆跡との照合風景です。要領は手書き認識タブレットに電子ペンを使って署名すると、筆先の運動データが、前回記録されたデータに照合し、本人筆跡と合致した場合、その候補画像が表示されます。文字の傾斜や位置ずれは、AIが自動的に修正します。筆跡鑑定の現場で、どこまでの精度を得ることができるか検証したいと考えています。

実際の筆跡鑑定では、本人内異同(個人内誤差)をどこまで見極められるか、縦書き、横書き等書字方向の差異における筆脈的変動等の問題がクリアーされ、鑑定実務に使えるようになれば、鑑定書作成において相当な時間短縮が可能になるかと思われます。実用化が期待されます。

【筆跡は立体構造】

さて本題ですが、一般に筆跡鑑定と言うと、紙面に書かれた文字について、その外観的な特徴を見て、本人が書いたものであるか否かを判断すると思われがちです。実は、筆跡とは筆者固有の骨格や筋肉、視覚などの要因が織りなす全身運動の軌跡であり、紙面に書かれた文字は、たまたまその運動の一部が平面的な痕跡として残留記録(可視化)されたにすぎません。 さらに筆跡は、平らな紙面上にあるため平面的な存在とも思われがちですが、鑑定においては物理的に縦・横・高さをもった立体構造物という見方をもって観察しています。すなわち縦・横・高さは空間であり、筆順は時間を示しているのです。

さて本題ですが、一般に筆跡鑑定と言うと、紙面に書かれた文字について、その外観的な特徴を見て、本人が書いたものであるか否かを判断すると思われがちです。実は、筆跡とは筆者固有の骨格や筋肉、視覚などの要因が織りなす全身運動の軌跡であり、紙面に書かれた文字は、たまたまその運動の一部が平面的な痕跡として残留記録(可視化)されたにすぎません。 さらに筆跡は、平らな紙面上にあるため平面的な存在とも思われがちですが、鑑定においては物理的に縦・横・高さをもった立体構造物という見方をもって観察しています。すなわち縦・横・高さは空間であり、筆順は時間を示しているのです。

【全字画3点運筆解析】

たとえば、比較的単純な「木」字では、すべての字画が1つの交点で交わるため、言わば4階建ての階層構造をなしており、筆順が変わると階層の上下が変化するのです。割り箸を4本並べて試して見て下さい。ただし実際の肉筆では第1画横画線と第2画縦画線以外は重なり合うことはめったにありません。

弊所における筆跡鑑定では、字画解析について「全字画3点運筆解析」を行っています。1字画には必ず入筆、送筆、終筆という運筆の3要素が含まれており、1点でも見逃すと筆者識別について正しい評価を損なう可能性があるためです。実際には転折部や交点があり、鑑定現場における解析数は倍以上に増えてしまいます。弊所で行う字画解析の要件は次のようにざっと15箇所に及びます。実際には全てが適合する字画はありませんが、必ず3箇所以上は実施します。省略すると後悔します。

①始筆位置 ②入筆屈折 ③送筆方向 ④送筆角度 ⑤画線湾曲

⑥傾斜角度 ⑦筆圧 ⑧筆勢・筆速 ⑨画線長 ⑩転折形態

⑪終筆位置 ⑫終筆方向 ⑬終筆形態 ⑭交差位置 ⑮空中筆跡

ちなみに、⑥傾斜角度については時計の文字盤を当てて計測しています。

分度器で度数を示すよりビジュアル的で、閲読者に分かりやすいと思います。

【肉筆画線の再現】

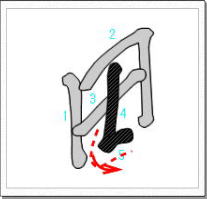

さらに字画の観察に際しては、肉筆文字の各字画の交点について、ドローイングソフトを用いて文字画線をレイヤー構造化し、字画の上下関係(筆順の後先)が明らかになるように画処理を行い、鑑定書を閲読される代理人、依頼人、そして裁判官に見やすく分かりやすい鑑定書となるよう工夫しています。事例ですが、右の「田」字は、第3画と第4画が逆の順番で書かれた変則筆順です。肉筆画線であらわすと画線の上下位置すなわち筆順が分かりやくなります。

さらに字画の観察に際しては、肉筆文字の各字画の交点について、ドローイングソフトを用いて文字画線をレイヤー構造化し、字画の上下関係(筆順の後先)が明らかになるように画処理を行い、鑑定書を閲読される代理人、依頼人、そして裁判官に見やすく分かりやすい鑑定書となるよう工夫しています。事例ですが、右の「田」字は、第3画と第4画が逆の順番で書かれた変則筆順です。肉筆画線であらわすと画線の上下位置すなわち筆順が分かりやくなります。

【本人内異同(個人内誤差)】 筆跡は、同一筆者おいても書字の都度誤差が生ずるのは皆さんご存じと思います。書字時における緊張状態、健康状態、筆具や下敷きの堅さ等様々な要因により変化します。これを本人内異同あるいは個人内誤差と言います。言わば、本人のばらつきに関する許容誤差で、特に筆圧や筆勢、止め、払いなど運筆に関する字画形態の変化が顕著です。

筆跡は、同一筆者おいても書字の都度誤差が生ずるのは皆さんご存じと思います。書字時における緊張状態、健康状態、筆具や下敷きの堅さ等様々な要因により変化します。これを本人内異同あるいは個人内誤差と言います。言わば、本人のばらつきに関する許容誤差で、特に筆圧や筆勢、止め、払いなど運筆に関する字画形態の変化が顕著です。

実は筆跡鑑定では、鑑定筆跡と対照筆跡の差異が、本人内異同であるのか、それとも他人が本人を模して書いた偽造筆跡であるのか、が問題になります。筆跡鑑定は、言わばその根拠探しである、と言っても過言ではありません。

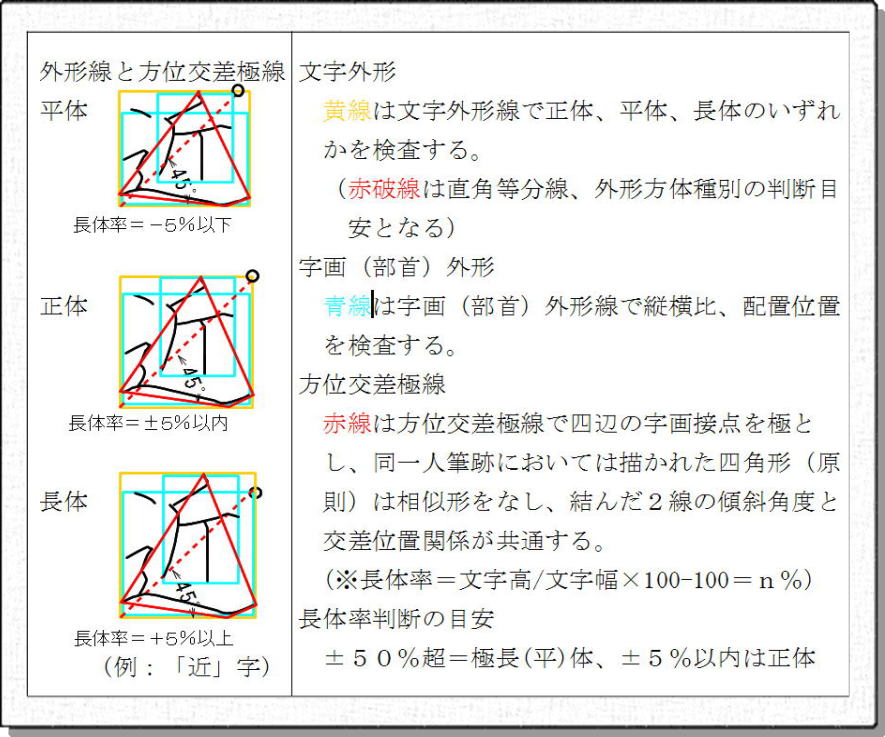

【方位交差極線】

本人内異同は、へんとつくりの位置関係など外観的な特徴である字画構成についてあまり変動が少ないことから、弊所では、先ずは方位交差極線による外形解析を考案し、主に文字外形の検査手法として有効と考えています。

【空中筆跡(筆脈)】

筆跡は、紙面に残留した筆先の移動軌跡であり、筆先の移動は筆者の身体運動の軌跡に他ならません。運動とは位置の変化であり、時間当たりの距離の変化が速度(筆速)、速度の時間当たりの

変化率が加速度(筆勢)と言えると思います。

運動の中で、筆先が紙面に触れた部分にはインクが残留し、文字が形成されるわけです。実は、インクが付着しない分(時間)は空中を移動しており、すなわち見えない筆跡(空中筆跡または筆脈)の中にも筆者ならではの運動個性、すなわち筆跡個性が存在しているはずです。空中筆跡は、各字画の始終筆部に必ず存在するから、たとえば12画の「運」字では最低12回の空中筆跡が存在します。これに文字間の移動を含めると、空間を移動する筆跡すなわち空中筆跡の占める比率が高くなります。

たとえば悪意で筆跡を偽造しようとした場合、可視化された残留物としての筆跡は、視覚的にとらえられ、再現される可能性があります。しかしながら、目に見えない空中筆跡の場合、その再現は容易ではありません。

空中筆跡は3次元空間における筆先の推定移動痕跡であり、筆脈とも言われ、その量は書字運動の20%ほどを占めています。弊所ではこの空中筆跡についても観察し、その解析結果を検査内容欄に表記説明しています。

【精密鑑定】

弊所では、全字画3点運筆解析を基本とし、1字画については平均7~9回、また1文字については平均80~100回に及ぶ濃密な解析を行っており、原稿用紙については1頁1,600字詰仕様で表紙を含め総頁数80~100頁、総文字数30,000~40,000字を費やし、検査結果を入念かつ精緻にあらわしています。

加えて、空中筆跡(筆脈)にも解析を加えており、弊所で作成する筆跡鑑定書は、量的及び質的見地からして、充分に精密鑑定の域に達していると考えています。精密鑑定における検査資料は基本的に原本資料であることが望ましいが、いずれか一方がコピー資料でも精密鑑定が可能な場合があります。

【筆跡個性の喪失】

例えば、遺言書の筆跡鑑定では、筆者が加齢や健康状態が悪化した状態で書いたと思われる遺言書が持ち込まれることがあります。この場合、問題となるのが、健常時における筆跡との差異が筆者の本人内異同(個人内誤差)であるか、あるいは第三者が真似て書いた作為筆跡、すなわち偽造であるかの判断です。加齢や健康状態の悪化、極度の緊張状態で書かれた筆跡は、相当に悪筆となり健常時の筆跡に較べ、その真偽が問題になります。筆跡個性の喪失状態で書かれた契約書の署名や遺言書は、債権者や相続人が複数いる場合、とかく係争問題に発展しがちで、問題となります。

文書鑑定において、筆跡個性の喪失状態にある筆跡については、「鑑定不能」となるのが一般的です。しかしながら、署名については日頃書き慣れた文字であるだけに、筆跡個性の片鱗が残っている場合が多く、同一筆者の可能性を追求することが可能な場合があります。特に筆順については運動神経が覚えているのか、失われにくい個性と言えます。

|

|

【改ざん痕跡の視覚化】

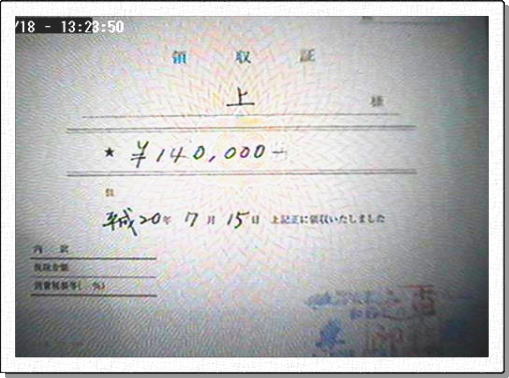

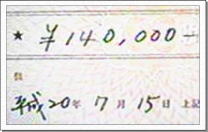

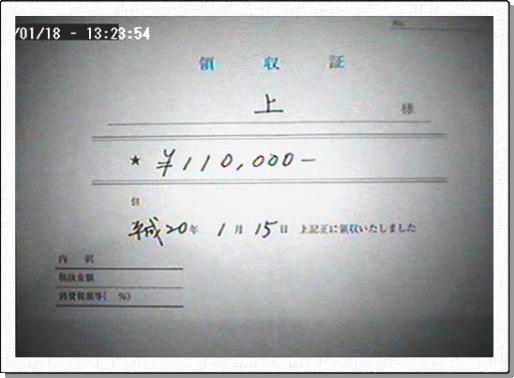

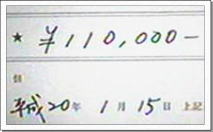

右の画像は、金額が140,000円の領収書です。企業の営業経費として営業部から経理部に経費精算を求める稟議書に添付されたものです。経理担当者が業務日報と付け合わせて、書かれた日にちに矛盾を感じ、弊所に文書鑑定を依頼してきtら事案です。赤外線検査を実施したところ検体(領収書)の金額及び日にちに改ざんが認められました。

実際に使った金額は、110,000円ですが、140,000円に改ざんして経理部に提出していた例です。日付についても実際は1月15日ですが、7月15日に改ざんされています。この検査は筆具がボールペンである場合に極めて有効な検査方法です。

【赤外線検査】

事務所処理に使われる筆具は、黒いインクのボールペンが一般的ではないでしょうか。

|

|

実は、この黒いインクに問題があるのです。一般に黒く見えるボールペンのインクは、実は黒ではなく、極めて濃い紫なのです。純然たる黒色はカーボンブラックが典型ですが、炭素の粒状物質を溶剤に混入させる必要があり、ペン先ですぐ目詰まりを起こし、書けなくなってしまいます。

そこで、限りなく黒に近い紫インクを代用することで、黒インクとしているのです。赤外線はカーボンは透過できませんが、いわゆる合成インクは光学的に脱色することができます。ただしこれはボールペンメーカーにより、加減が異なります。中には消える現象は見られないものの、濃淡に差があらわれ、結果的に何らかの改ざんあったことを発見できるのです。

筆跡鑑定の講習で、講師が事例としてあげるエピソード的説明は、一郎、二郎、三郎の3兄弟への遺言書の話しです。遺産の殆どを三郎が相続する遺言書が発見され筆跡自体は間違いなく遺言者(父親)の筆跡で争いはないものの、遺贈先が三郎に集中している点が不自然で、赤外線検査をしたところ「一」字、「二」字に横棒を書き加えて「三」字としていたことが発覚しました。ただし赤外線検査はコピー資料には無効ですので、ご注意下さい。

鑑定人は疑義の資格か

【鑑定人は国家資格か】個人において、筆跡や印影の文書鑑定をプロの鑑定人に依頼する例は極めてまれでしょう。税理士、医師など生活に密着した業態であれば、少なからずかかりつけの先生がいると思われますが、鑑定人は得体が知れず、インターネットで検索するか、電話帳で探すのが一般的かと思われます。依頼者から、「鑑定人の資格は何ですか?」と、よく質問があります。税理士や弁護士は、試験を受けて国家資格を得て開業されています。

しかしながら、文書鑑定人については、特段の国家資格はありません。もちろん試験もありません。したがって、ある意味で全員が自称鑑定人なのです。鑑定人のホームページを見ると、○○○○協会所属とか、○○○○学会加盟等の記載が見られますが、これは権威付け、泊付けであり、鑑定人の腕の善し悪しははかれません。

鑑定人の探し方

【鑑定人の探し方】日本で文書鑑定人に関する資格がないのは、1つには養成機関が存在しない点、さらには講師がいない点があげられます。今のところ鑑定人の定義は「有識者」です。在野で文書鑑定業を開業している鑑定人は、昭和時代は各地警察の科学捜査研究所(科捜研)OBが大半でしたが、平成になると探偵事務所、書道関係者、占星術者、心理学者の類いが現れはじめます。

一部の好ましくない鑑定人においては、鑑定費用を先取りし、専門用語を羅列した難解かつ意味不明な鑑定書を発行し、結果不利となった依頼人ともめるケースも少なくありません。依頼人が不慣れであることにつけ込み、高額な費用を請求するなどのトラブルです。

そこで、弊所では、鑑定書を作成する前に、鑑定結果だけを抜粋した所見書を安価にて作成し、依頼人に不利な結果がでるようなら、そこで鑑定書の作成を中止できるように配慮しています。結論として信用できる鑑定人を探すには、費用と支払い方法及び(真偽に関する)見通しをよく確認していただくことが大事です。いわゆる相見積もりも有効でしょう。

私見ですが、在野における開業鑑定人は、全国47都道府県中20箇所にしかいないと思われます。これからは、鑑定人が不足する局面があるかも知れません。文書鑑定を必要とする皆様におかれましては、よりよい鑑定人をお探しいただき、一刻も早く紛争が解決されることを願っています。

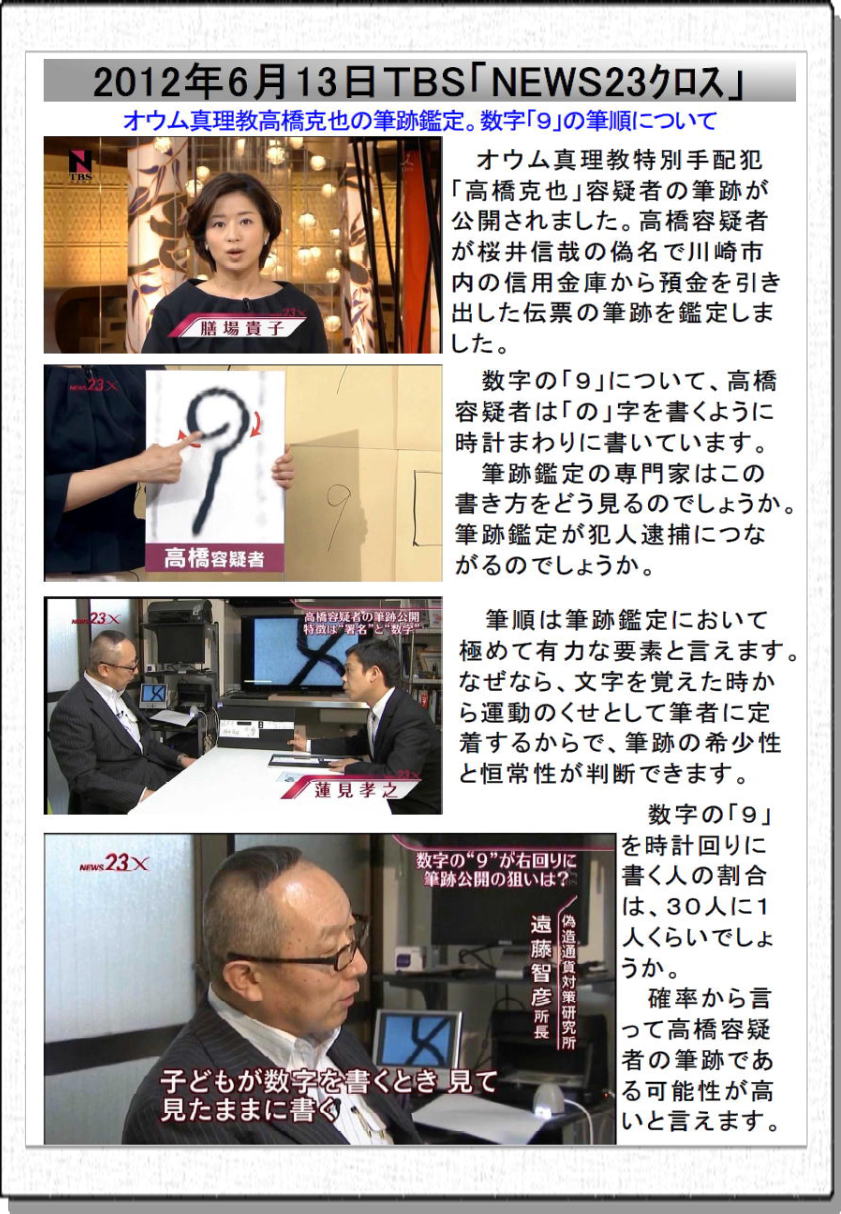

筆跡鑑定に関する報道例

2012年6月13日、TBS「NEWS23」からオウム真理教特別手配犯「高橋克也」容疑者の筆跡について鑑定人として取材を受けました。川崎市内の信用金庫から預金を引き出した際の払い戻し伝票の筆跡を鑑定しました。

2012年6月13日、TBS「NEWS23」からオウム真理教特別手配犯「高橋克也」容疑者の筆跡について鑑定人として取材を受けました。川崎市内の信用金庫から預金を引き出した際の払い戻し伝票の筆跡を鑑定しました。数字の「9」について、高橋容疑者は「の」字を書くように時計まわりに書いています。数字の筆者識別は、画線が交差する「4」や「8」については筆順が決め手になると思われます。「0」や「8」、「9」では、円形部分についてスタート地点が手掛かりになります。

丸い例えば10時、または12時の地点から反時計回りに書き始める人が多いと思いますが、中には時計回りに書き出す人もいます。

「0」では、6時の位置から書き始める人も見受けられます。「2」については、転折部が「Z」字状の表記と、コイル状にループする表記があるわけですが、過去の鑑定事例ですが、遺言書の鑑定でこの差異が本人内異同ではなく、他人が書いた筆跡と見破ることができ、勝訴に帰結した経緯があります。

文書鑑定の実施要領と報酬規定

文書鑑定の考え方と業務内容(令和4年7月5日改訂)【はじめに】

弊所では、文書鑑定を「①筆跡鑑定」「②印影鑑定」「③指印鑑定」「④画像鑑定」「⑤筆 跡心理鑑定」の5つのカテゴリーに分類し、 自社開発した赤外・紫外・可視光線ビデオマイクロスコープを用いて精密鑑定を実施しています。 一般に筆跡鑑定といえば、紙面に書かれた文字 の外観的な特徴について、本人が書いたものか否かを判断すると思われがちです。 実は筆跡は、筆者固有の骨格や筋肉、視覚などの要因が織りなす全身運動の軌跡であり、紙面の文字は、運 動の一部が平面痕跡として残留記録(可視化)されたにすぎません。精密鑑定における筆跡は、 筆圧をともなう運筆によって物理的に横(x軸)・縦(y軸)・高さ(z軸)をもって形成された立体構 造物として観察します。筆順は時間を意味するため、筆跡は時空間に存在する運動痕跡と言え るのです。例えば「木」字では、1つの交点で字画が交わるため、言わば4階建ての階層構造 をなし、筆順が変わると階層の上下関係が変化します。 その他印影(印章)、指印、画像の鑑定では物理的な動作性質(力学的性質)、インクや朱 肉の光学的・化学的性質について解析し、筆者心理については、筆致や文書様式について、科 学的・統計的手法での観察により真偽を解明します。鑑定結果を平易な表現と検査工程を開示 した公平かつ客観的な鑑定書、意見書に記述します。

【受付から鑑定書の作成まで】

1)検査資料の準備

できれば鑑定資料・対照資料とも、原本資料をご用意下さい。コピー資料の場合は原本から1回目またはそれに近いモノクロコピーにて対応可能です(カラーコピーは色分解が発生す るため鑑定には不向きです)。事情で不明瞭な資料でも、とりあえずご用意ください

①鑑定資料:契約書や遺言書等の文書のなかで、筆跡や印影について疑義のある資料を 言います。鑑定資料内に、署名その他同じ文字が複数ある場合は、グルー プ化が可能です。鑑定書の構成上、最大5点まで採用できます。但し、紙幣、 証書、商品券等の印刷物の鑑定は必ず現物(原本資料)が必要です。

②対照資料:本人が書いたことが客観的に間違いない肉筆資料、あるいは同じ印顆で押 印されたことが明かな資料で、例えば年賀状などの郵便やその他署名や文 言が書かれた資料です。複数ある場合は参考資料として採用が可能です。 なるべく多く集めてください。 ③電子画像:鑑定資料、対照資料をPDFあるいはjpeg等の電子媒体でお送りいただくこと も可能です。その場合はできる限り高解像度の画像ファイルをお送りくだ さい。Eメールに画像ファイルを添付するか、大容量の場合はファイル転送 ソフトの利用またはCD-ROMの郵送も可能です。但し、いずれ本鑑定に移行 する段階では、紙の資料が必要になります。

2)送付または持参

検査資料(鑑定資料及び対照資料)は、付箋等を貼るなどし鑑定資料(鑑定筆跡、印影)と対 照資料(対照筆跡、印影)を明確にして下さい。送付はレターパックプラス等の書留で郵送 していただくか、面談打ち合わせがご希望であれば、その際にご持参下さい。

3)鑑定事項について

例えば、文書鑑定では「資料A○○欄の署名と資料B○○欄の署名は、同じ筆者が書いた筆 跡であるか、否か。」、通貨鑑定では「連邦準備券$100記番号○○○○は真正券であるか、否か。」のように鑑定したい内容すなわち鑑定事項を具体的にお示し下さい。

4)校正原稿の確認

鑑定書の作成途上において、校正原稿をEメールまたはFAX送信し、内容の確認をお願いし ています。鑑定事項が複数あったり、鑑定資料と対照資料が多数ある等、複雑な案件では誤 認が発生しやすいため、校正原稿の段階で内容について、確認していただきます。そのうえ で校了となった段階で印刷・製本を行います。

【いきなり鑑定書をつくらない】

この意味についてですが、文書鑑定の依頼者は、殆どが初めての経験です。インターネッ トの普及で鑑定人を探すことは容易になりましたが、そこに問題も発生しています。真偽は ともかく依頼者の意向に沿った鑑定書をつくる商売気の強い鑑定人が多く、真実を曲げて作 られた鑑定書は、相手方が無効を主張してくるのは当然で、紛争となります。このような場 合、費用が無駄になるばかりでなく、鑑定書を信用した依頼者が敗訴する可能性も否定でき ません。そして残念ながら、このような鑑定人がネット検索の上位に存在します。

優良鑑定人を見極めるのは至難の業ですが、例えばホームページの記載内容、鑑定人の所 属団体、あるいは代理人に相談する等、充分に情報収集して、選定されることをおすすめし ます。弊所では鑑定書作成の前に顕微鏡検査を実施し、鑑定結果のみを記した鑑定所見書を 発行しています。所見書は低額費用で、1週間ほどで発行が可能です。依頼者には、その結 果を踏まえて鑑定書を作成するか、否かを判断していただきます。所見書の費用は、鑑定書 作成時の内金にもなります。

【反論書について】

相手方から提出された鑑定書について、納得できない場合は、反論意見書あるいは反論鑑 定書を作成します。その他意見書は、検査資料の状態が劣悪な場合(例えば再三コピーのコ ピーとかFAX出力資料のよう)、文字数が極めて少ない場合、その他筆具相違、書体相違、 怪文書等の筆跡で対照資料と比較し、精密鑑定が難しい場合は、鑑定人としての意見をまと めた「反論意見書」を作成しています。見過ごせば真実が覆い隠され、依頼人が不利な立場 に立たされます。意見書は、言わば「寝ている悪を起こす」ためのきっかけとなるものと考 えています。念のため弊所の対応業務について、詳述します。

①面談鑑定:

②所見書:

③意見書:

④鑑定書:

筆跡や印影について、顕微鏡検査による精密鑑定を行い、その結果を記述 した論文として、説得力のある精密鑑定書を作成します。

⑤裁判出廷:

裁判所からの鑑定人尋問について、要請があれば対応しています。但し、 遠隔地の裁判所への出廷についてはスケジュール調整が必要です。 費用見積りについては、鑑定事項、資料数その他依頼者の意向を聞いて仕様を確定したうえ で、詳細見積りを作成します。

【検査資料】

1)検査資料の準備

1)鑑定資料(疑問資料)と対象物件(真正資料)は極力原本をご用意下さい。

2)鑑定資料の筆具、書字方向、書字年代について、なるべく近い対照資料をお探し下さい。

3)コピー資料は原本資料からの第1コピー(状態により第2コピー)であれば採用可能です。

4)コピー資料はできればモノクロで。カラーコピー資料は採用できない場合があります。

5)FAX受信した資料は、画像が変形するため検査資料としては使えません。

6)印鑑証明書(間接証明方式)の印影は、印影鑑定に使えない場合があります。

7)カーボンコピー資料は強筆圧で書かれている場合は使用可能です。

8)筆跡については鑑定資料、対照資料とも資料5点まで採取可能です。

※資料を郵送される場合は郵便局のレターパックプラスの利用をおすすめします。

【作成納期】(筆跡及び印影について)

1)所見書= 1~2週間

2)意見書= 2~4週間

3)鑑定書= 1~2ヶ月

※基本的に3部作成します。追加費用は1冊5000~15000円(頁数による)です。

※あくまで目安であり、資料数、資料の状態、追加資料がある場合は変動します。

【校正原稿の確認】(原則PDF資料をメール送信)

1)メール= 所見書、意見書、鑑定書ともPDFを添付いたします。

2)FAX= 所見書のみ対応します。

3)郵 送= 通信手段がない場合いずれも郵送対応いたします。ただし印刷実費が必要です。

【費用について】

1)所見書= ~50,000円

(準備書面として提出。鑑定書の結果部分を抜粋した内容)

2)意見書=~250,000円 (証拠として提出。相手から提出された鑑定書に対する反論意見書含む)

3)鑑定書=~500,000円

(証拠として提出。精密鑑定書は検査資料の状態により対応できない場合あり)

4)出 廷= 70,000円~(裁判所の場所により交通費・宿泊費別途請求)

※費用は目安です。検査資料の状態、依頼人の要請事案により変動する場合があります(送料込、税別)。

※1)所見書の結果次第で、3)鑑定書作成を実施する場合、1)金額は鑑定書費用の内金となります

※新型コロナウイルスの影響に配慮し、当面費用については別途値引き応談いたします。

【所見書】

弊所では、文書鑑定について、段階的なすすめかたを推奨しています。依頼者には鑑定書を作成する前に、鑑定結果だけを抜粋した所見書を作成し、お示しします。意向に沿う結果がでた場合はそのまま本鑑定にすすみ、不利な結果がでた場合はそこで中止するすすめかたです。もし所見書の結果が依頼者の意向に沿うものであれば、本鑑定に移行し鑑定書を作成します。言わば二段構えにすることで、依頼者においては余計な出費と失意を回避でき、鑑定人おいても時間のロスをなくすことができます。ただし所見書は、鑑定内容の記載がないため、証拠として裁判所に提出することはできません。次回に鑑定書を提出する旨の準備書面としての使用は有効かと思われます。

【意見書】

一般的には、相手方から鑑定書が提出された場合、これに対する反論を意見書において論述します。あるいは鑑定資料が状態の悪いコピー資料であるとか、対照資料との年代差が激しい等の理由で、精密鑑定が困難な場合に作成されます。意見書は鑑定人の過去の経験と鑑識眼をもとに当該事案について、推量も含んで反論を論述します。意見書では鑑定不能の結果はありません。証拠として裁判所への提出も可能です。むしろ相手方に反論鑑定書や意見書の提示を求める場合に有力な資料になると思います。

【鑑定書】

文書鑑定のセオリーでは精密鑑定では、鑑定資料、対照資料とも「同じ書体、同じ筆具、同じ方向で書かれた原本資料」であることが条件とされています。しかしながら、在野における文書鑑定では、そのような好条件に恵まれることは少なく、裁判においては成り行きから原告、被告のどちらかはコピー資料で鑑定せざるを得ないのが実態です。最近のコピー機の画像再現技術は極めて高精度で、複数回コピーを繰り返しても画像の変形は殆ど見られないため、コピー資料の採用が可能です。弊所では筆跡鑑定であれば、肉筆画線図による全字画3点運筆解析を実施し、印影鑑定であればスーパーインポーズ法、幾何図法及び局部接合法による図化検査をもって鑑定書を作成します。光学的最新技術を駆使しした伝統的鑑定手法による論述を展開します。証拠として裁判所への提出が可能です。

【背景、今後の展望】

現代社会は、高齢化社会となって、特にこれからは団塊の世代(昭和20年代前半生まれ)が後期高齢者(75才)にさしかかり、人口の年代層も最大のため、死亡者数も年々増加する見込みで、文書鑑定件数も増大するものと思われます。今まで鑑定人として最も多い依頼は遺言書です。次に多いのが契約書、さらに養子縁組届、誹謗中傷文、離婚届・・・と続きます。一般に、筆跡鑑定は日常生活の中でそれほど多くの発生するものではありません。しかしながら、筆跡鑑定の現場では遺言書や契約書に関する依頼者が非常に多く、特に最近はスキャナーやカメラ、プリンターの解像度が著しく向上し、かつ安価になったことから偽造も手軽にでき、かつ高精度化しているのが実態です。そのため弊所における文書鑑定の取扱い案件数も増大傾向にあります。

- 連絡先

- 偽造通貨対策研究所 事務局(日本CDR㈱内)

〒104-0061

東京都中央区銀座7-15-8銀座堀ビル4F(受付)

TEL. 03-3541-1982

FAX. 03-3541-1952

E-mail. info@cdrjapan.co.jp

担当者 伊藤

バナースペース

偽造通貨対策研究所法文書鑑定室

〒104-0061

東京都中央区銀座7-15-8

銀座堀ビル4F(受付)

TEL 03-3541-1982

FAX 03-3541-1952

関連リンク一覧

日本シーディーアール株式会社

全国両替商防犯連絡会(JESC)

財務省国際局調査課

国連安保理FATF

日本チケット商協同組合